型紙作りは、試行錯誤の女王。ひたすら、作っては修正、作っては修正の繰り返し。

試作型紙Aを対象物に当ててみると、対象物との間に黄色の隙間があることがわかります。

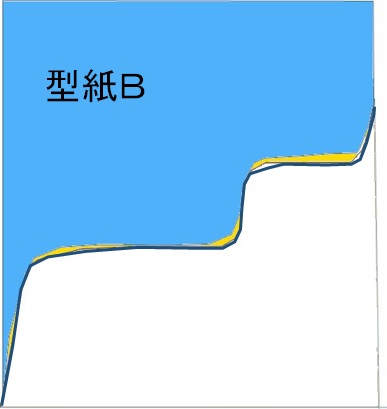

ダンボール紙に、試作型紙Aの曲線を書き写し、対象物との隙間を見ながら

黄色い部分を足した切断ライン(紺色)を引いて、ここを切断して型紙Bを

作ります。次は、型紙Bの曲線を型紙Aに書き写し、型紙Bと対象物の隙間を

見ながら型紙Aの切断ラインを決定していく……といったことを繰り返して

型紙の精度をあげていきます。大事なのはダンボールを切断するためのカッター

ナイフの切れ味で、惜しみなく刃を折って鋭い切れ味を確保することです。

型紙を修正するとき、余った部分は切り取ればいいのですが、足りない部分を

足すことが出来ないので、型紙を作り直すしかありません。

その作り直しを省略する方法として、コンパスを用いた「ひかり付け」という

宮大工さんなどが身につけてる手法があります。これができると自然石の表面の

凸凹を正確に柱の下端部分に写して加工するといったことができます。

自然石の束石にぴったりと合わせて太い柱を垂直に立てる場合などにこれを

行います。しかし、「ひかり付け」を習得するための修行を積むよりも、

試行錯誤方式のほうがシロートには確実に早いのです。

確かに早いのですが、もう一度作り直したくなるほど、情けない仕上がりです。

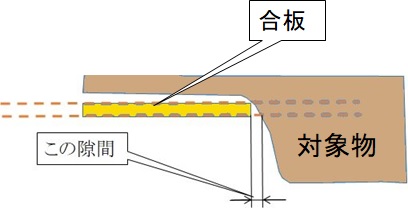

その理由は、ダンボール紙と合板の厚みの違いで、型紙のラインは、合板が

後ろに接している部分では、かなりの精度が出ているのですが、対象物は

手前方向にもRがあるので、合板の表面側では隙間ができてしまうのです。

対象物と合板を上から見ると

ここに隙間ができるので、合板を対象物に合わせて斜めに削る必要が出て

きます。これをヤスリで加工するのは大変ですが、電動グラインダーという

助っ人がいるので、明日、修正を試みて、その結果、もっと、ひどくなったら

作り直すかも知れません。どうせ、タイヤの陰になって見えないのだから

このままでも構わないと言えば構わないところではあるのですが……。