初代キャンピングカーの「Jiro」 、二代目の hana ちゃんに続く三代目は、

軽四をベース車として自作することにしました。10年以上キャンピングカーを

利用してきて、今さらキャンピングカーなしの生活は考えられません。

後継車を選定する上で、まずは、使い慣れたバスコンの中古を探しに行きました。

しかし、予想通り、店頭に並んでいませんでした。っていうか、hana ちゃんを

手放すことを覚悟した時点で、よっぽど購買力をそそるものがない限り、

三代目は軽四にする気持ちが 固まってきてました。だから、hana ちゃんの

装備や搭載物を自宅に運ぶとき、レンタカーは軽四を使いました。

これまで、一度も軽四を自家用車にしたことがないので、試乗を兼ねようと

思ったのです。実際に乗ってみると、ノンターボでは、高速道路の走行時、

加速のたびにキックダウンしてエンジン音がスゴいことになることが

わかりました。今回は新東名と新名神なので、登り坂も知れたモノでしたが、

勾配の強い場合を考えてターボは必須だと感じました。他にも、横風の

影響によるふらつきや思った以上の室内の広さなども体感できました。

ベース車の選定にあたっては、SEAWorks さんの貴重なアドバイスに

助けられ、ハイゼット キャディに決定しました。もちろん、現車も

しっかりと見に行きました。

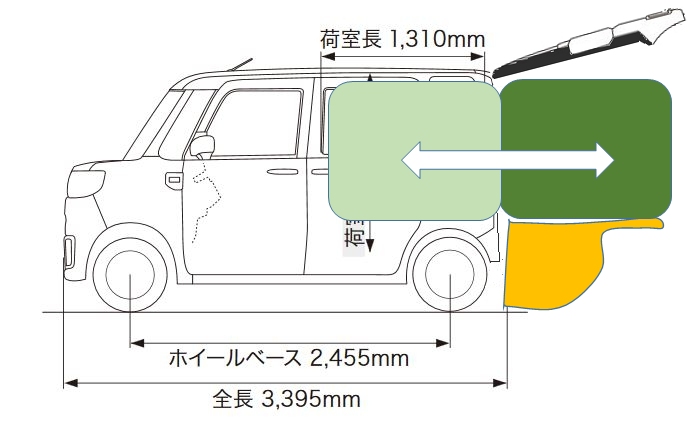

キャディは、ウェイクをベースにした商用車です。実は、あの一連の品のない

コマーシャルから、ウェイクだけは選ぶまいと思っていたのですが、

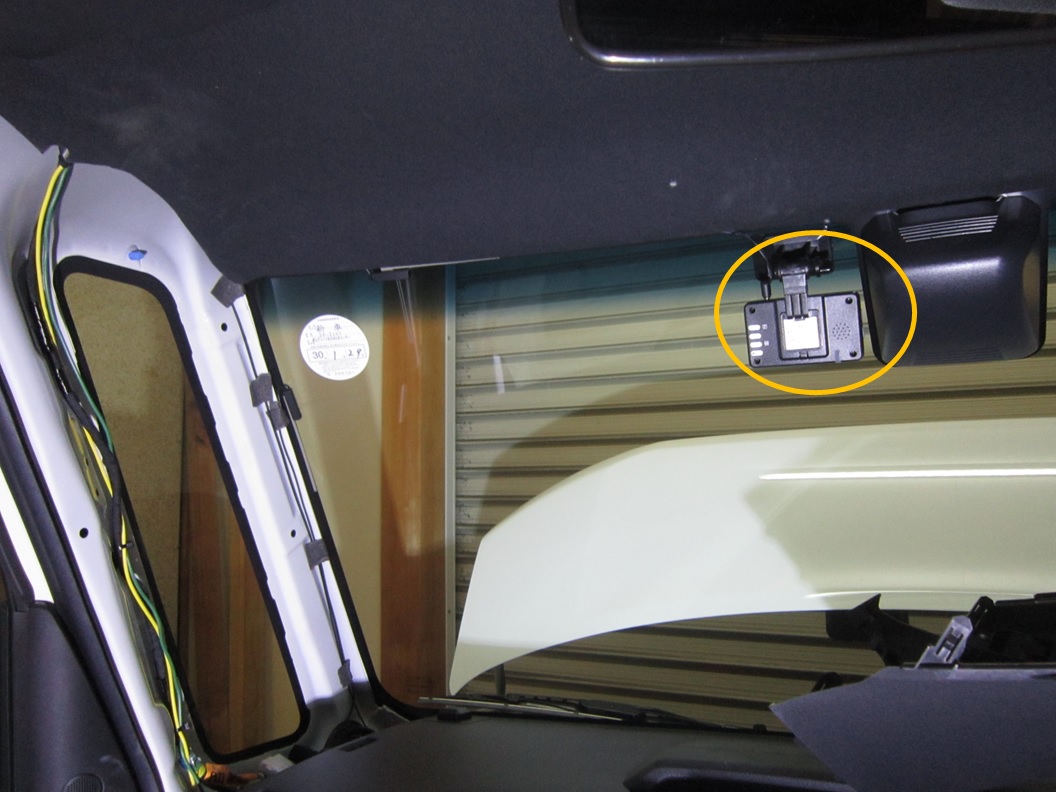

決め手は、スマアシ Ⅱ 搭載車を選ぶことができる点でした。荷室の広さで

圧倒的に有利なハイゼットカーゴには、この選択肢が用意されていません。

アトレーも同様です。納車は来月初めと予想してます。そこそこ

キャンピングカーとして使うための改造が済むまでには半年以上

要することでしょう。

私も、今年の8月で満65才になります。軽キャンカーを十年使えば

75才。だんだんと運転は、あやしくなっていく一方でしょうから、

一度でも、たとえばスマアシ Ⅱ の単眼カメラが40m先の歩行者を

検知して、よそ見による衝突を避けることができたら、十分に

その価値があります。

また、この機会に軽四にしようと思った大きな理由として、そろそろ、

マイクロバス級の車を運転するには、注意力が足りなくなってきていると

自覚しだしたということにもあります。今年だけでも、一度は縁石に、

二度目は、さようなら、hana ちゃん にも書いたように自然石に

ぶつけるという事故を起こしているわけですから、この先、さらに重大な

事故を起こしてしまう可能性は十分すぎるほどあるわけです。

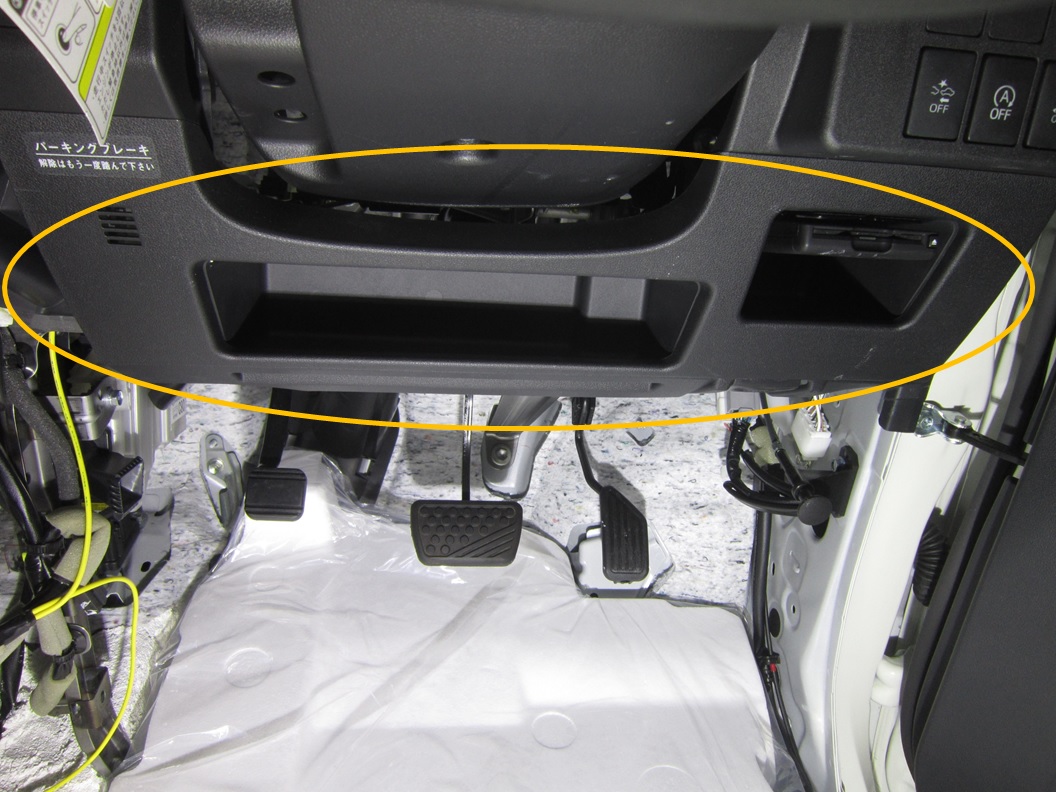

ただひとつ、キャディを選ぶ上で考え込んだのは、2シーターであること

でした。hana ちゃんは、乗車定員10人だったので、それと同等というのは

軽四を選んだ時点で無理な話ですが、二人しか乗れないとなると、

いざという時に困りはしないだろうかと考え込んでしまったのです。

「いざという時」ってどんな時だ?と、じっくりと考えてみても思い当たる

ことがありません。ふだん用に5人乗りのゴンパチを持っているので、

軽四は旅専用車にできることが大きな理由ですが、自作していく上で、

後部座席をどうするかということを考えずに済むとか、むしろ、2シーターで

あることの利点も、いろいろありそうです。どうせ、夫婦二人で、

あちこち出かけるための車ですから、最初っから二人乗りのほうが、

設計上もアレコレ考えずに済むことも多いと思えてきました。

しかし、キャディって、徹底してますね。後部スライドドアの窓は開閉が

できません。電動スイッチの部分はメクラ蓋がしてあって、手回しハンドルさえ

ついていないのです。費用をかければ、あるいは、左右どちらかだけでも

開閉可能にすることができるかも知れませんが、キャンピングカーとしては

むしろ、ハメ殺し窓と割り切れたほうが、断熱工作も単純なものにできます。

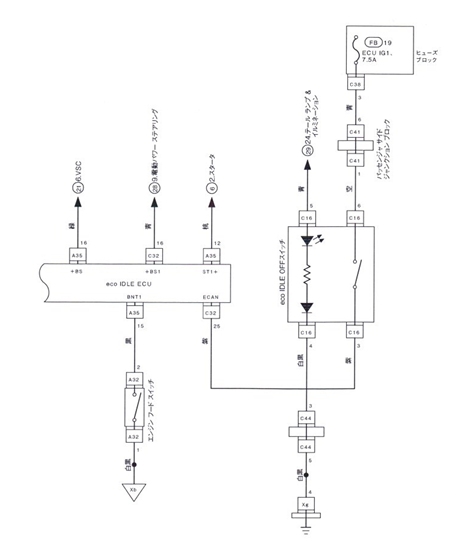

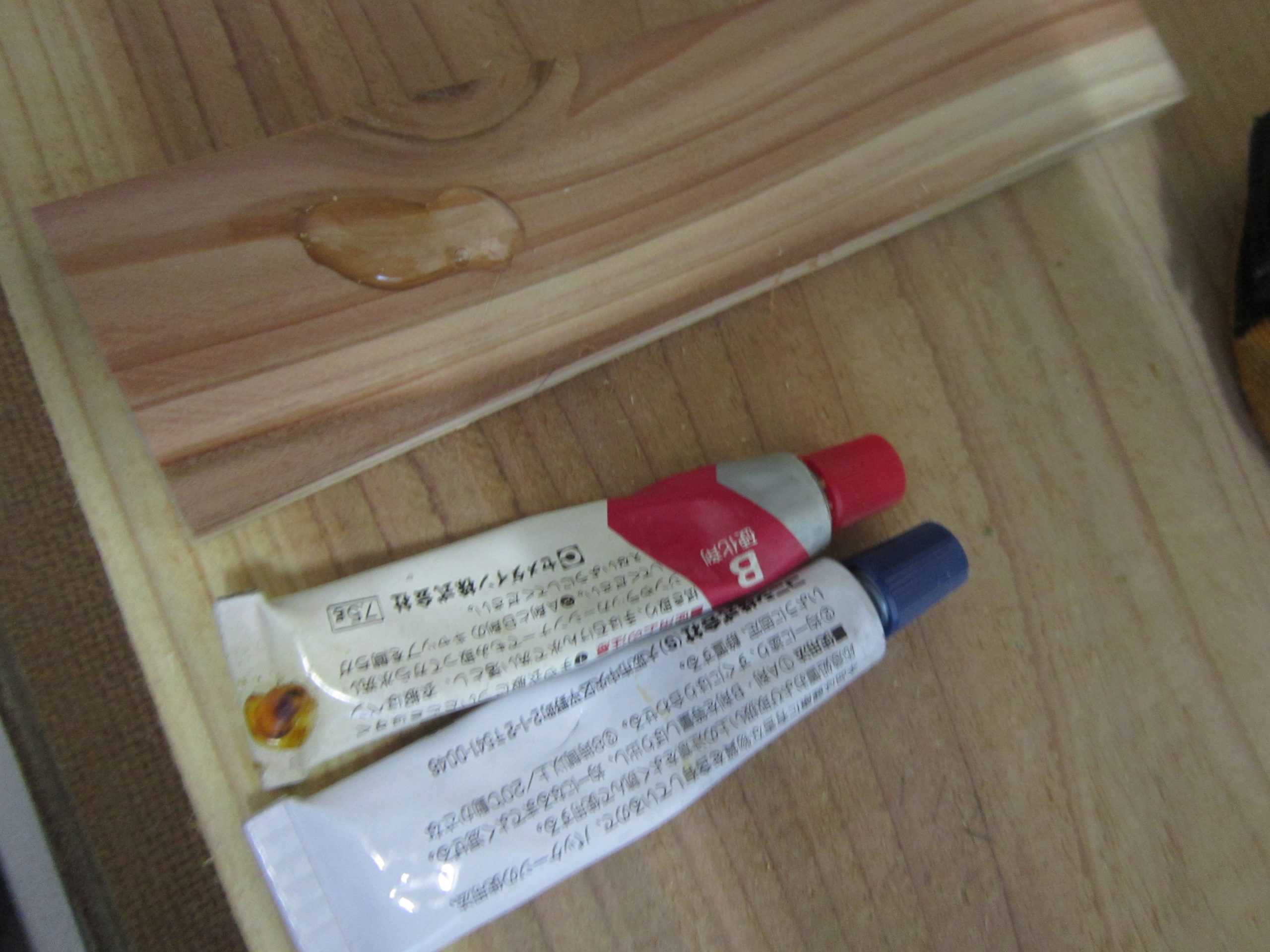

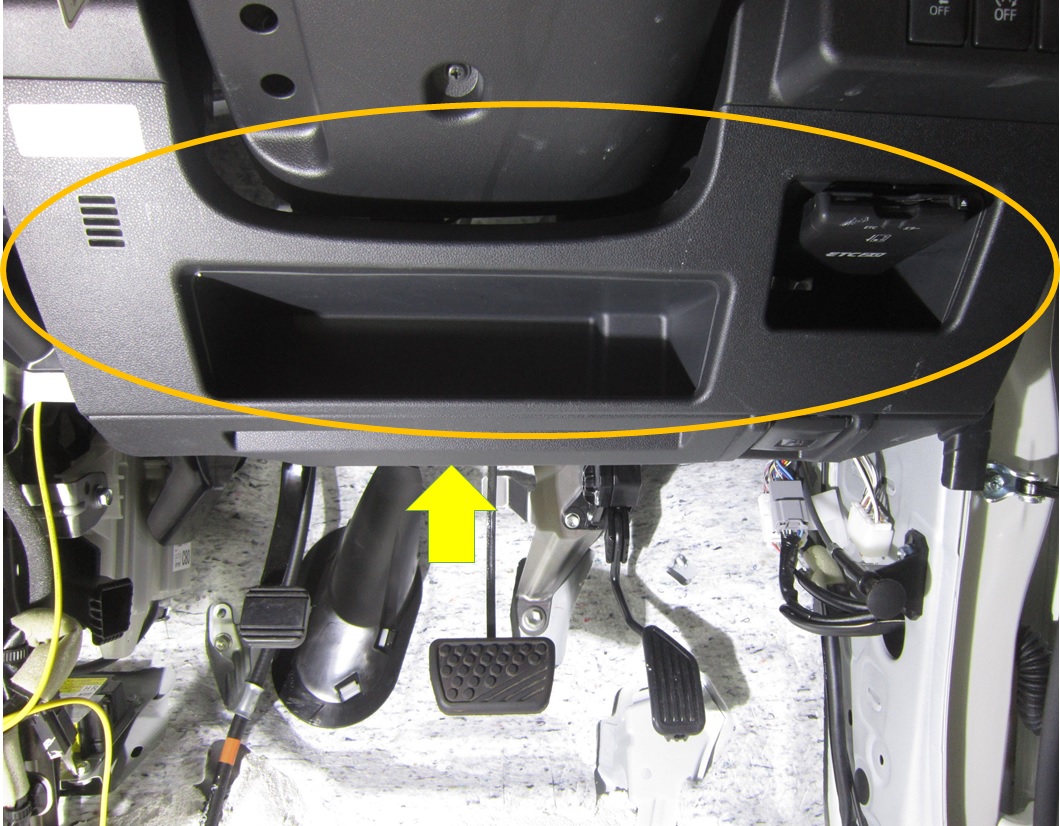

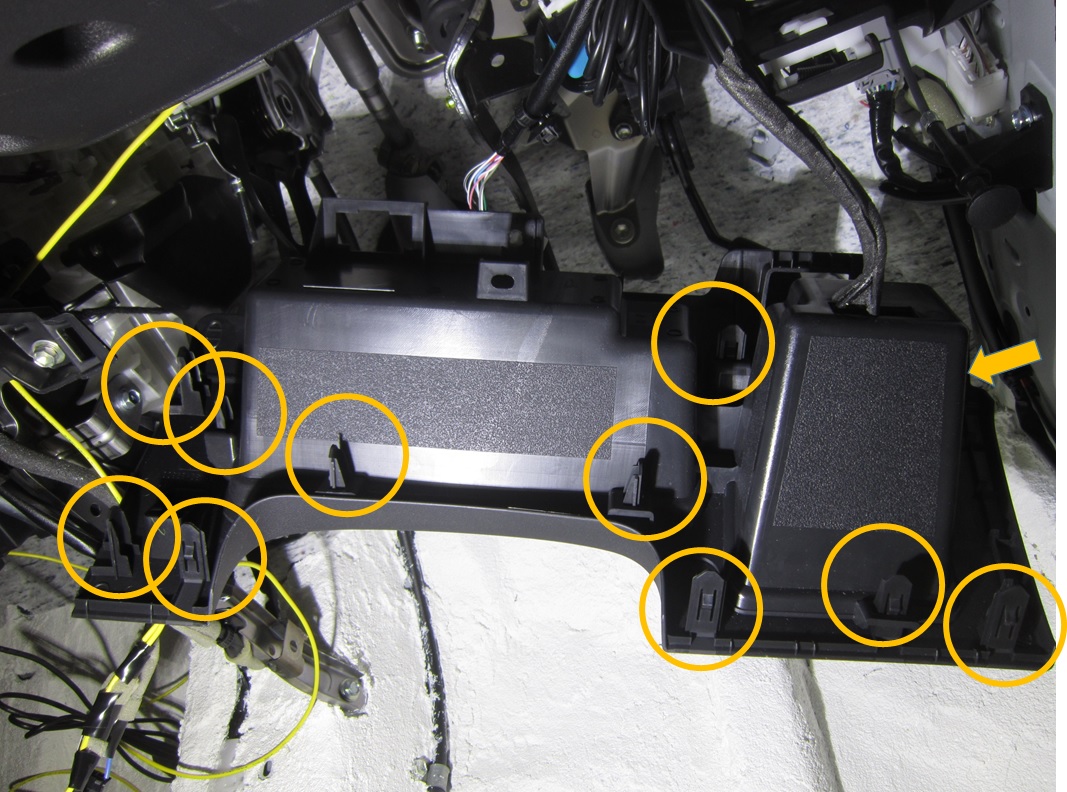

しかし、いろいろと悩みもあります。今時の車なので、たとえば、

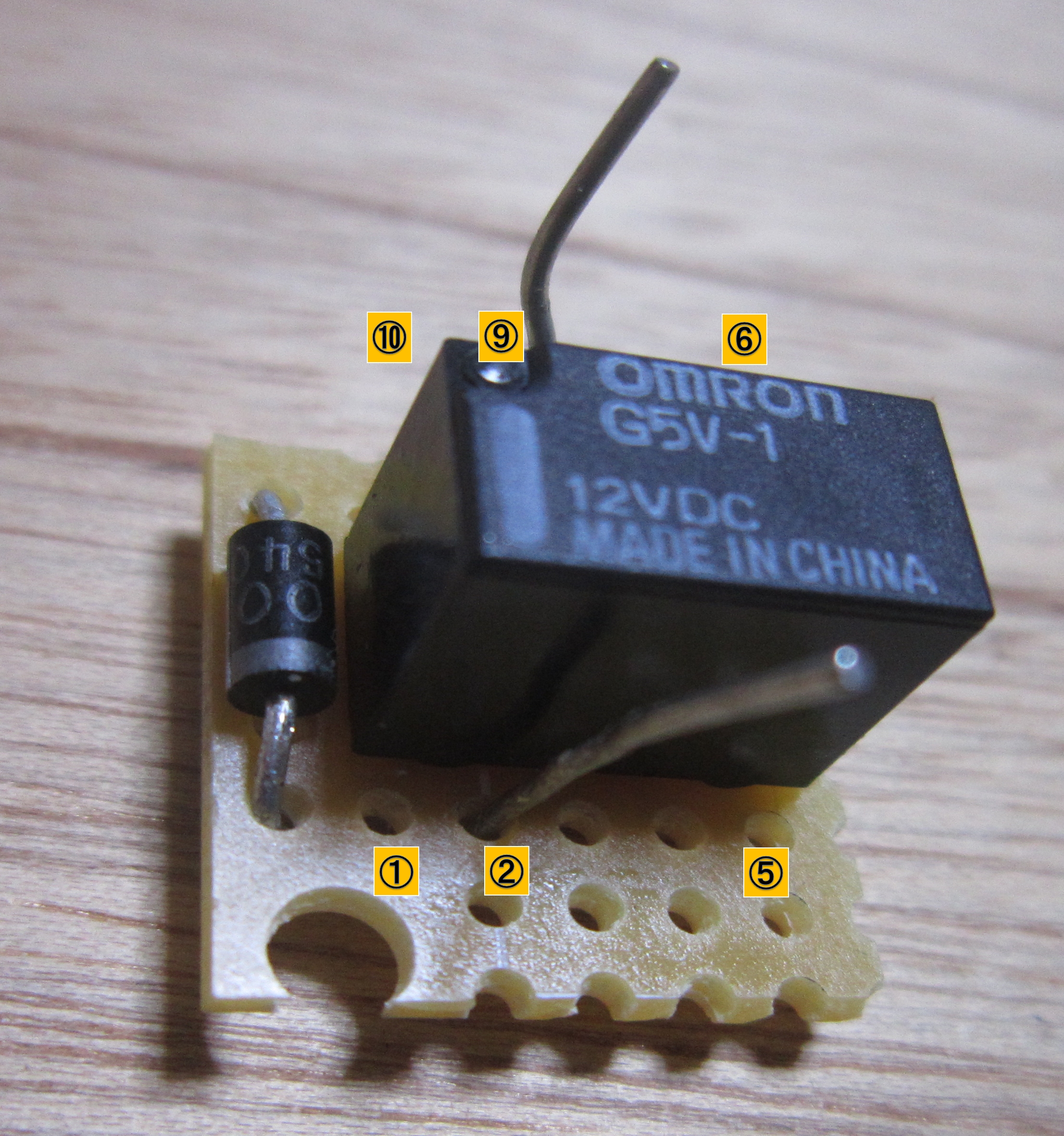

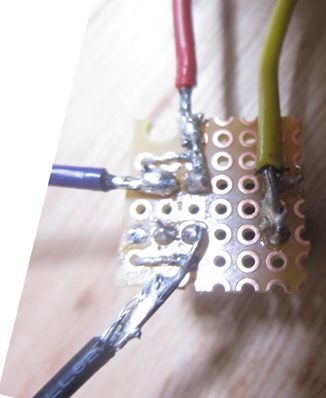

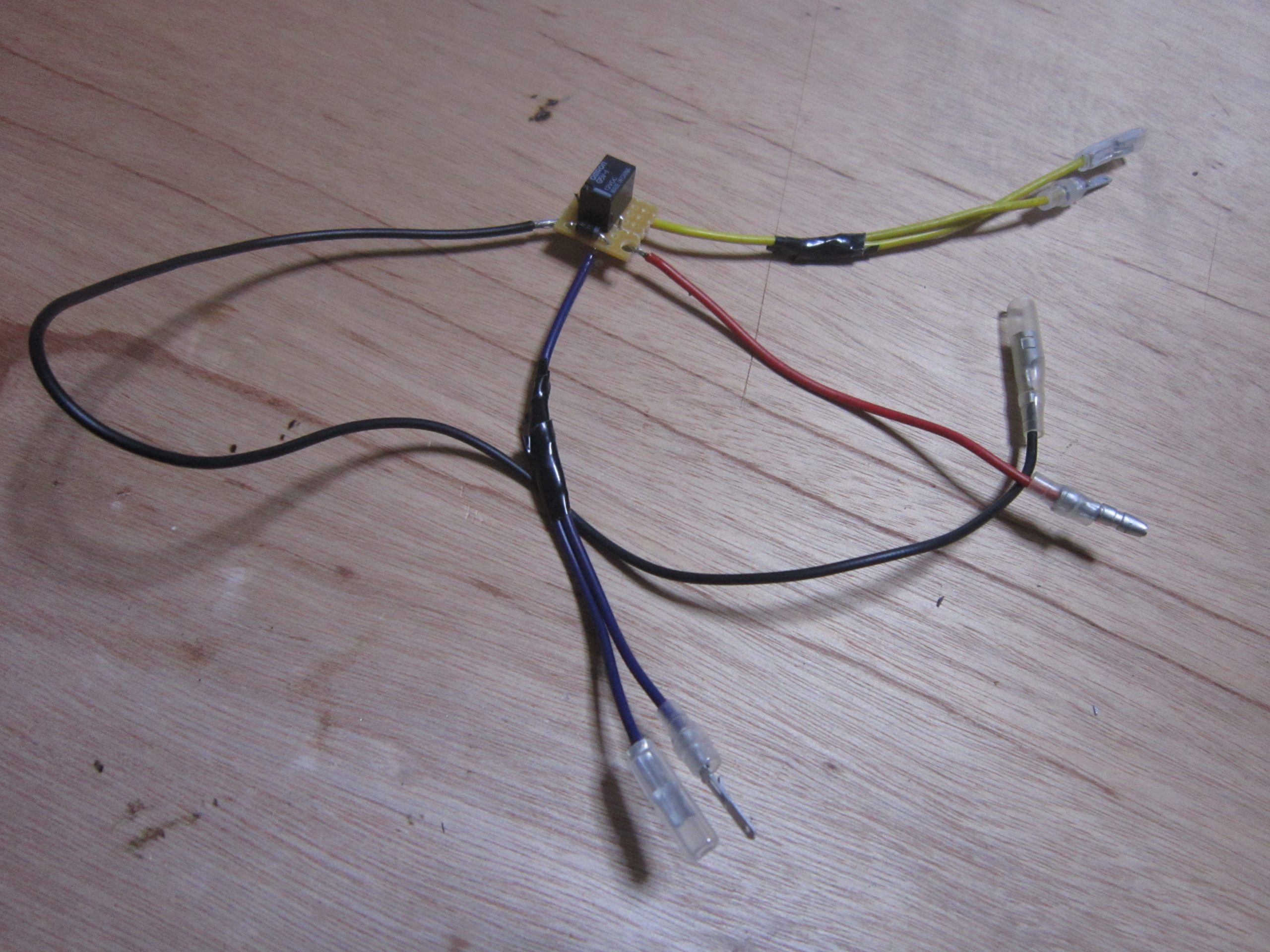

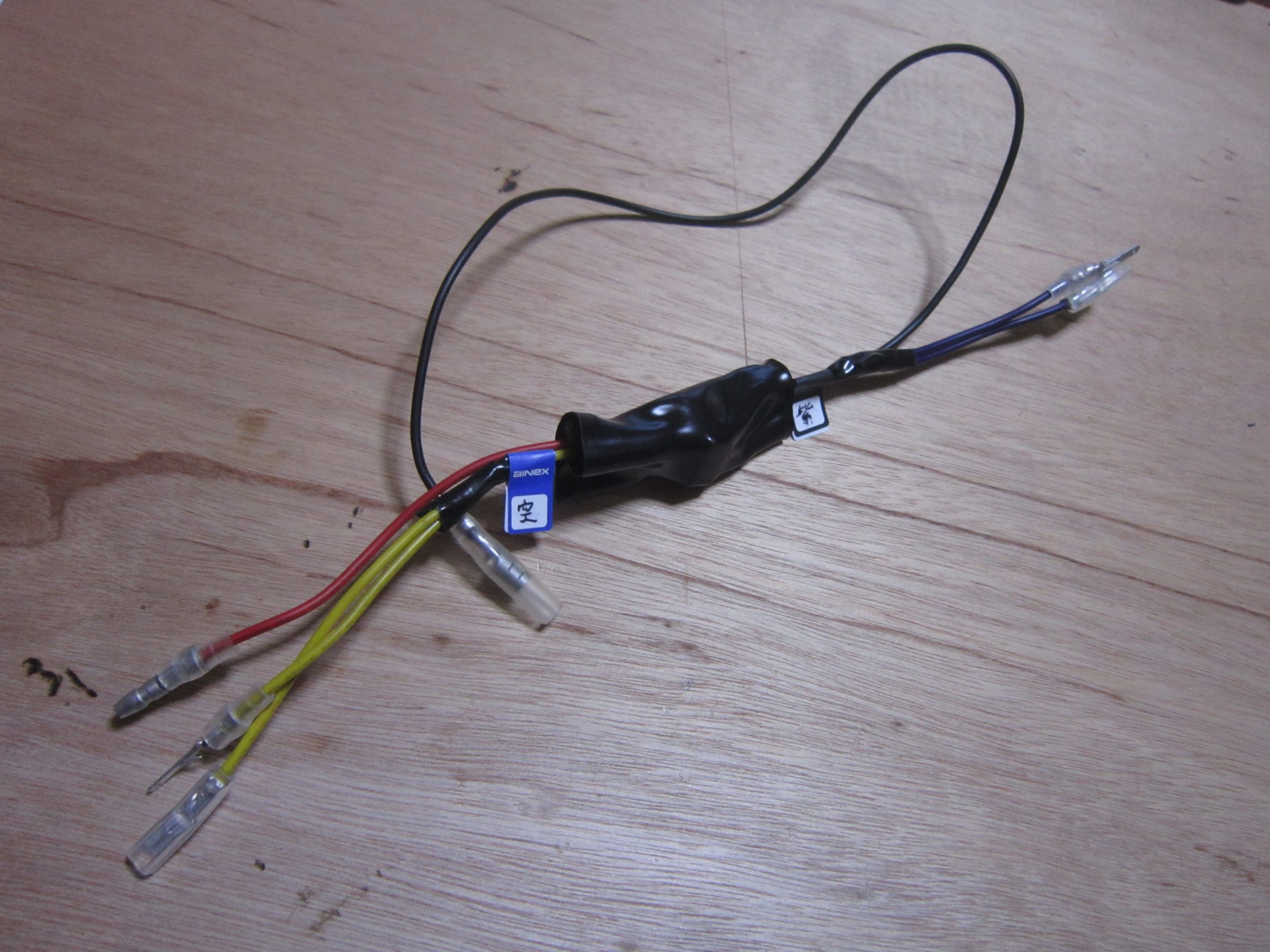

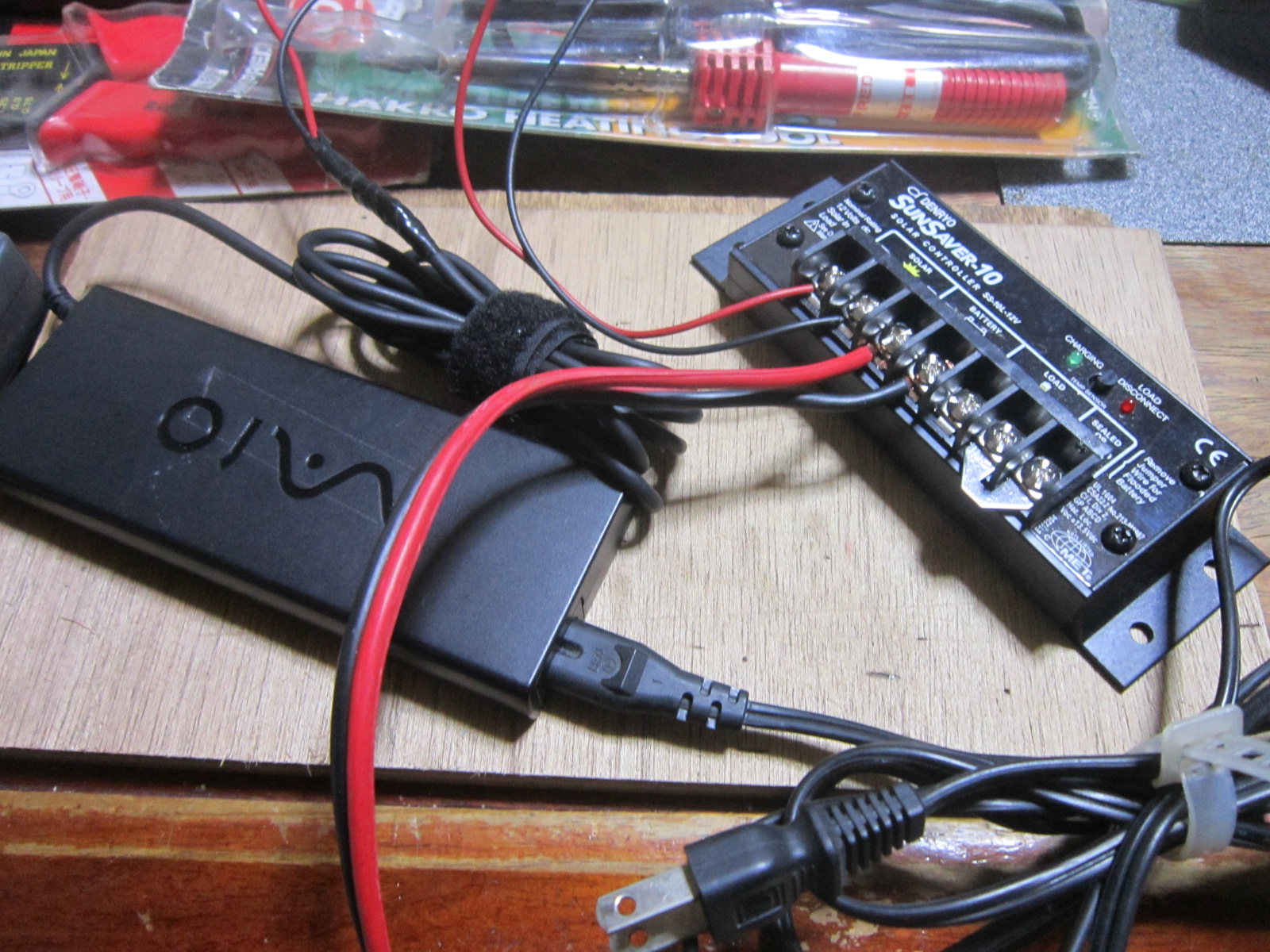

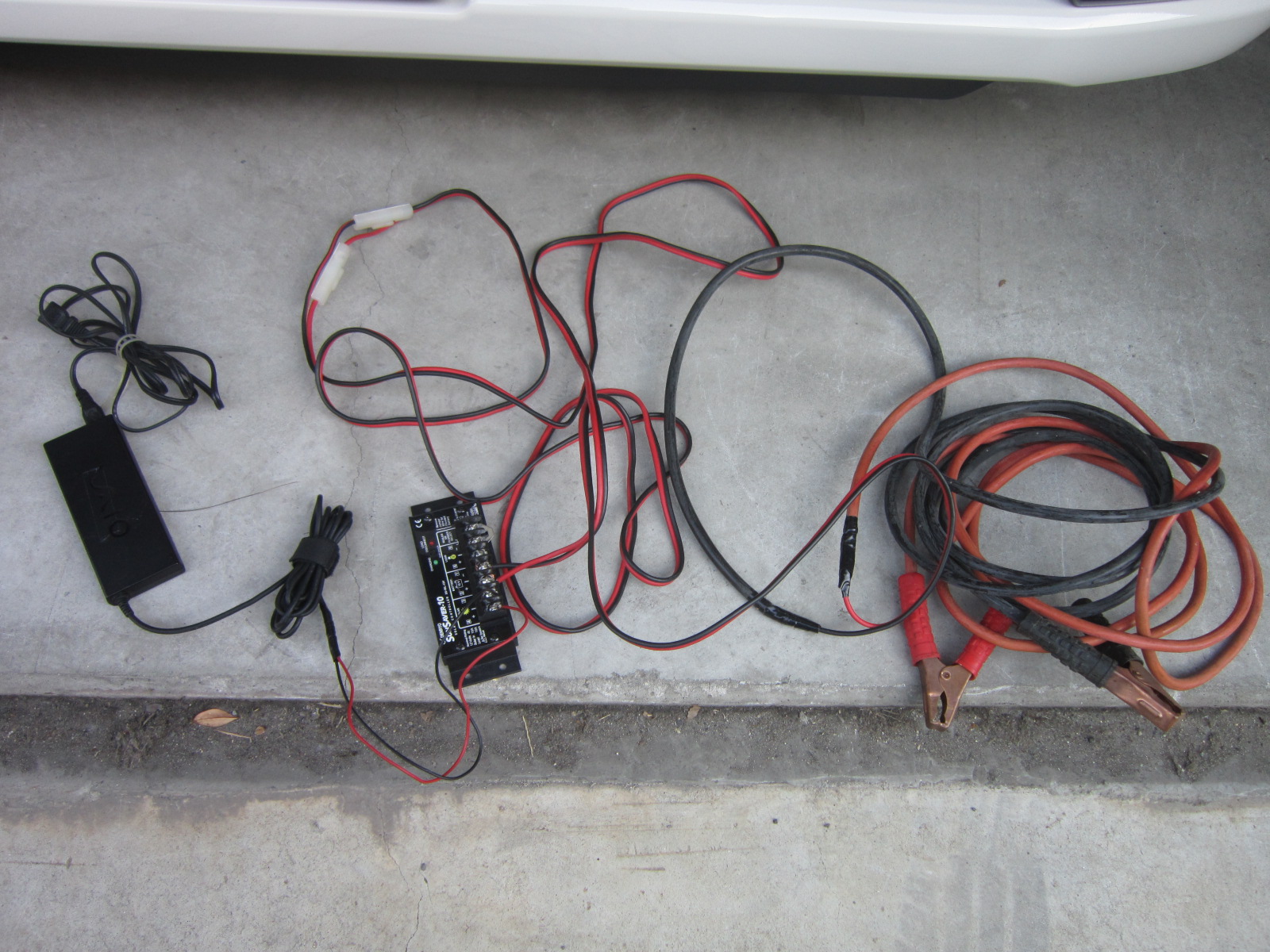

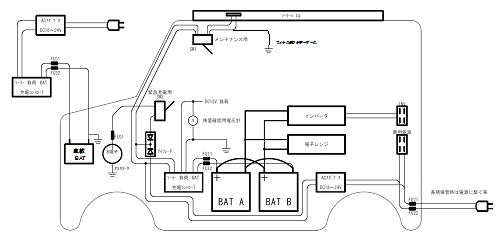

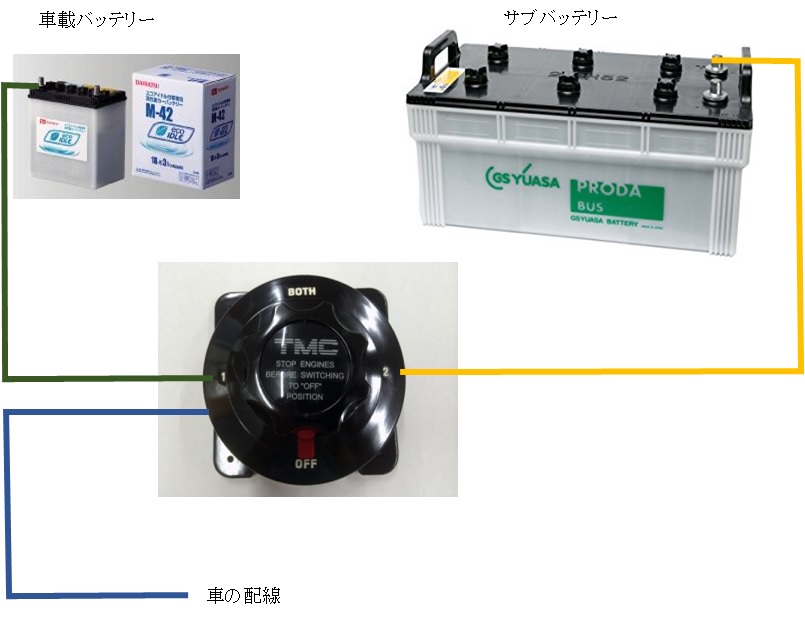

充電制御車になっているハズです。これが、サブバッテリーを積もうと

思っている身には困ったチャンなんです。どうやっても走行充電の方法が

複雑になってしまうのです。情報を求めて、ネットをさまよい、

まつらさんの「サブバッテリーと走行充電方式の選択」という記事などは

何度も何度も読み返しました。

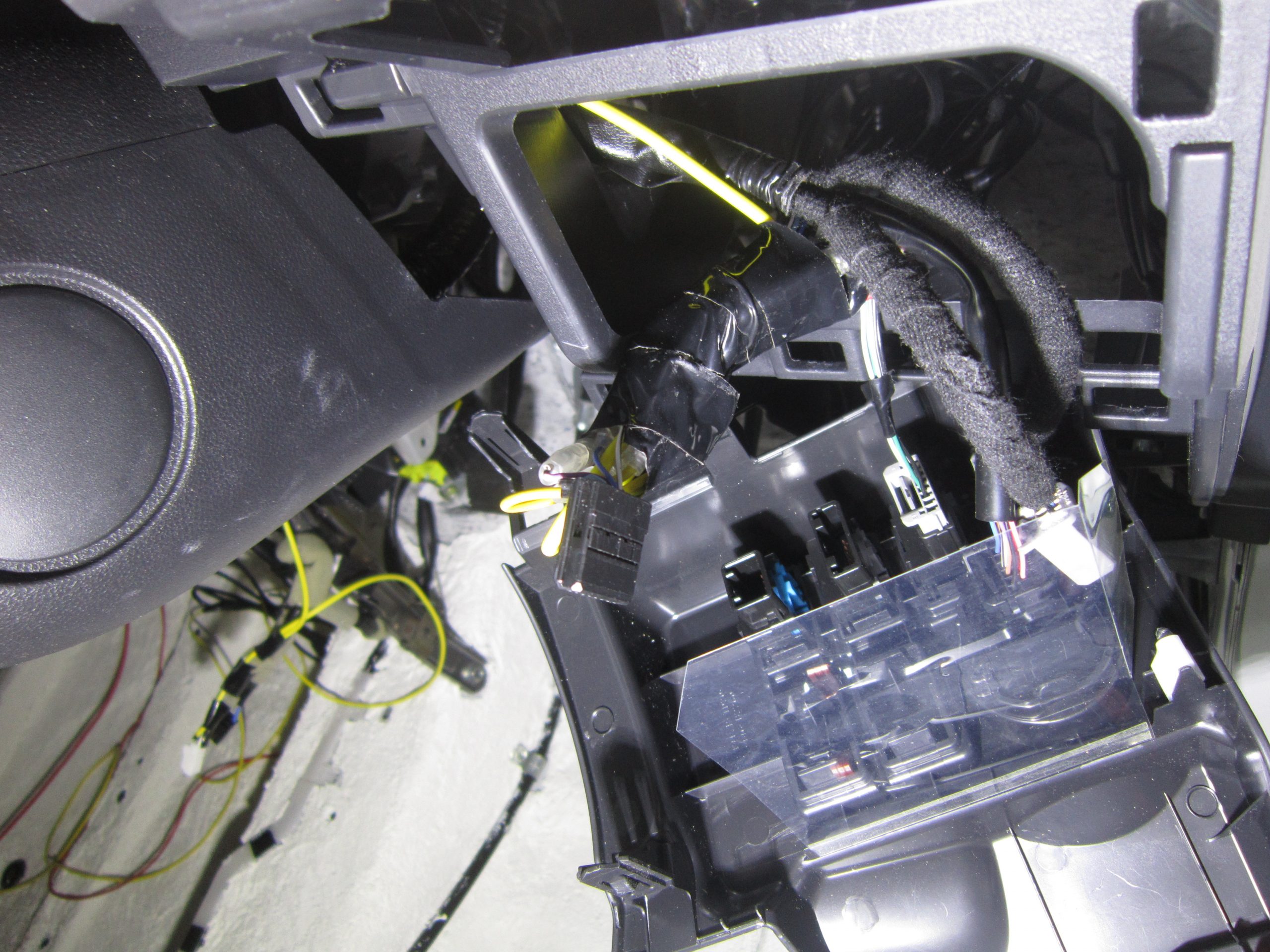

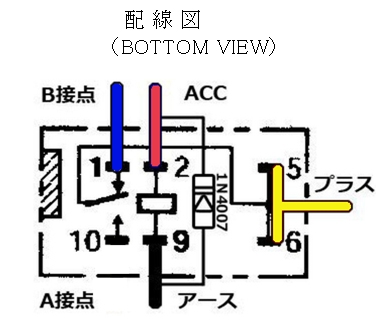

その上で、今の時点では、充電制御そのものをキャンセルして常時充電に

ならないだろうかという考えに傾いてきています。車載コンピューターを

ダマして、たとえば、常にエアコンが動作してるとか、ヘッドランプが

点いてると思い込ませる方法。あるいは、オルタネーターをオフする方法が

どうなってるかを調べて、オフするための信号を遮断するとか、いずれに

しても、キャディの配線図集を入手しないことには、どうにもなりません。

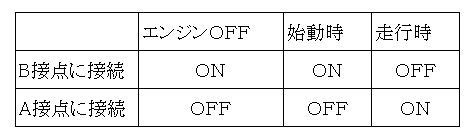

# 調べた限りでは、アイドリングストップ車ではあるけど、充電制御システムは、

搭載されていないみたい?

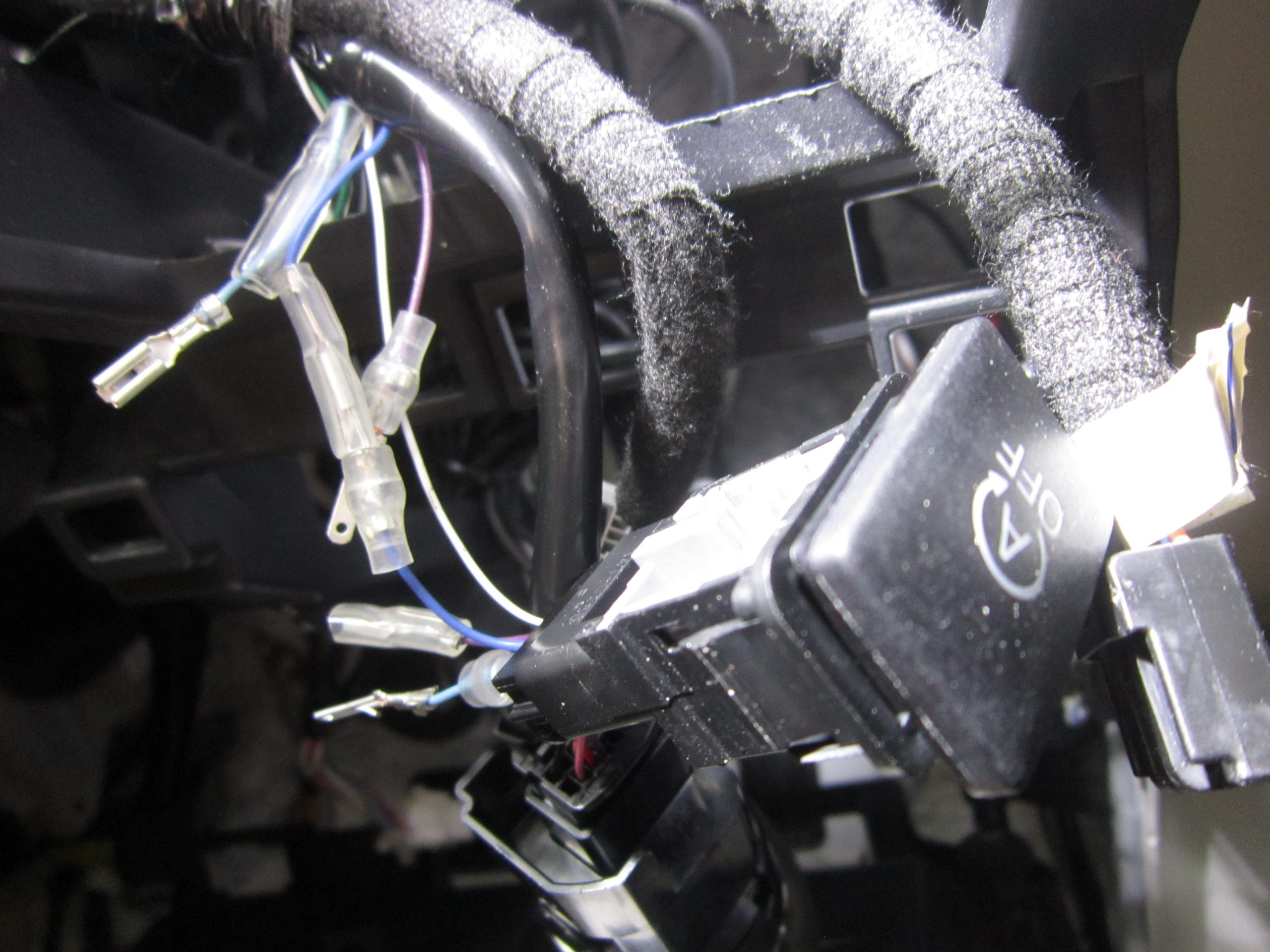

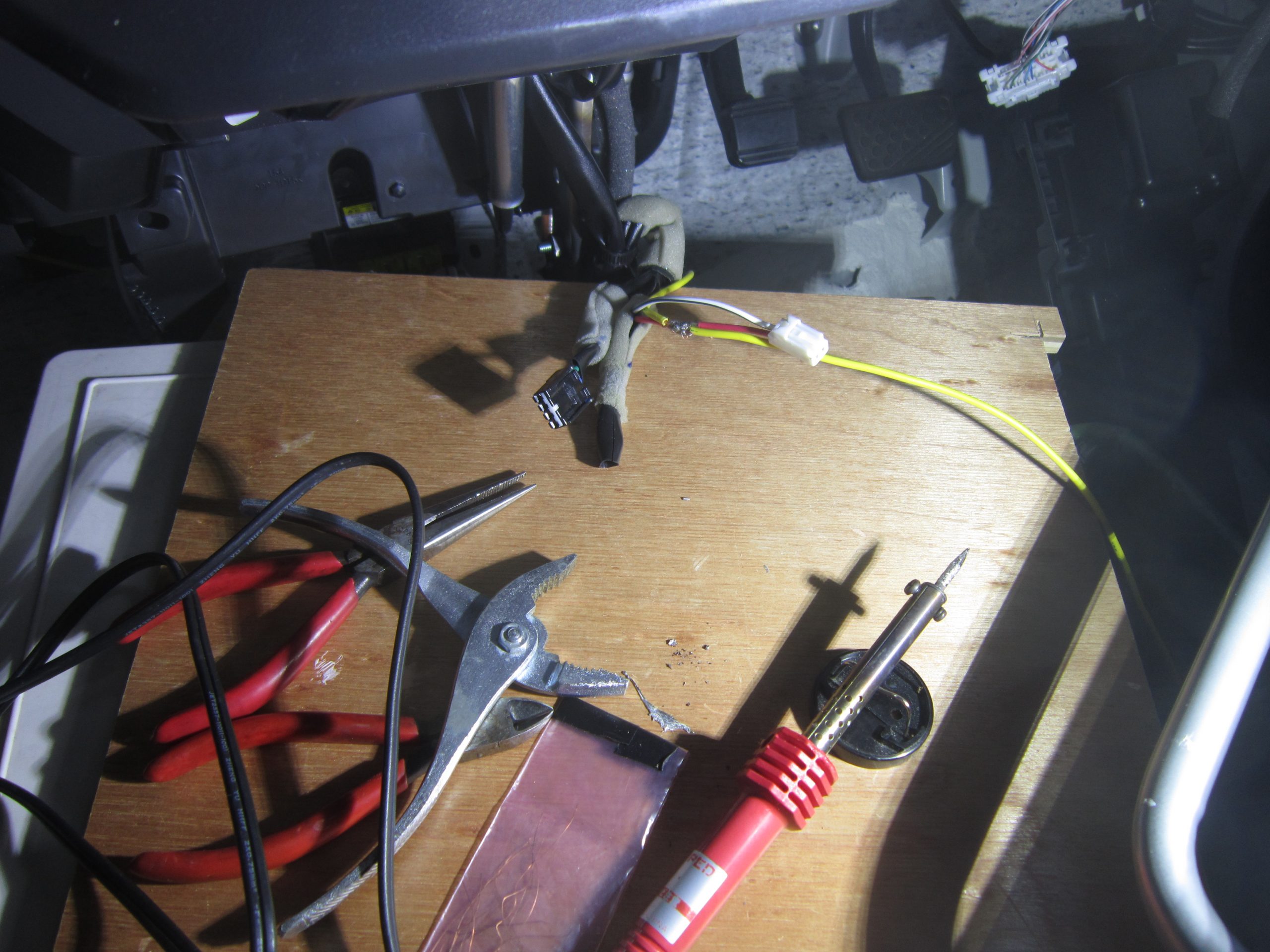

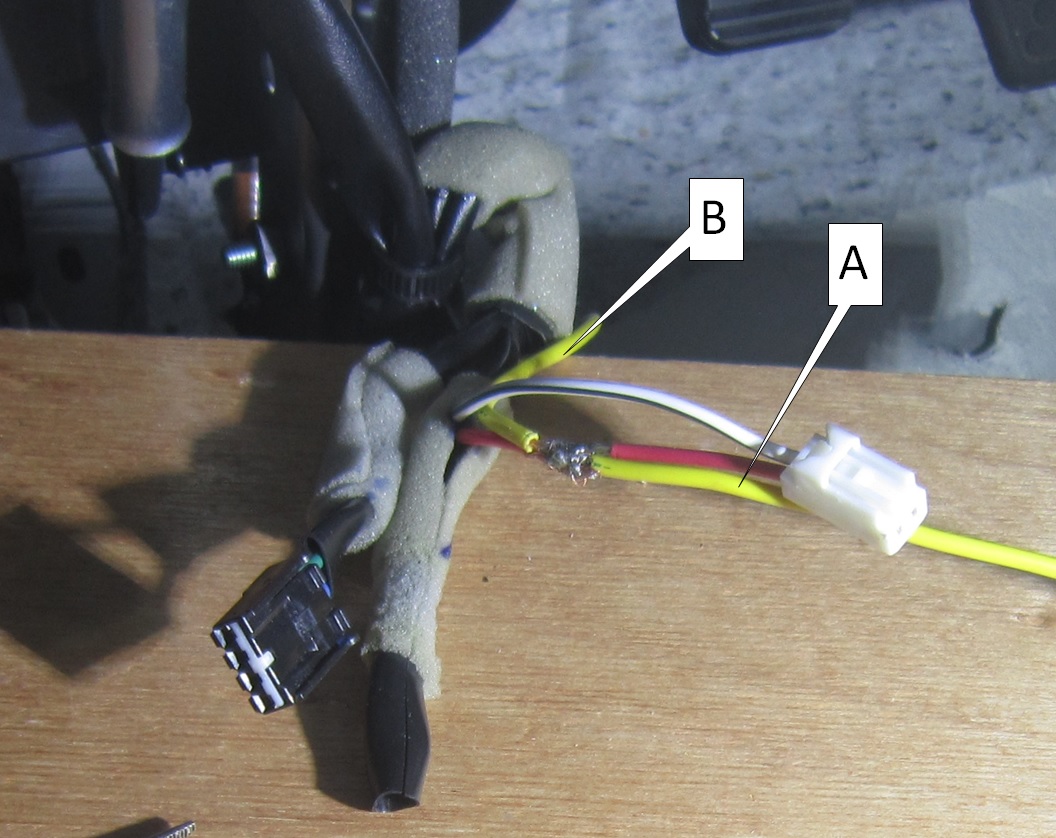

# アイドリングストップもサブバッテリーに負担をかけちゃうだけなので、

フラッシュサーキットを使った毎回自動キャンセルボタン押し工作が必要かも。

「

「