クラック!~壁編(1)

5月22日をもって解体工事は完了したのですが、これにて一件落着~♪ ではありません。

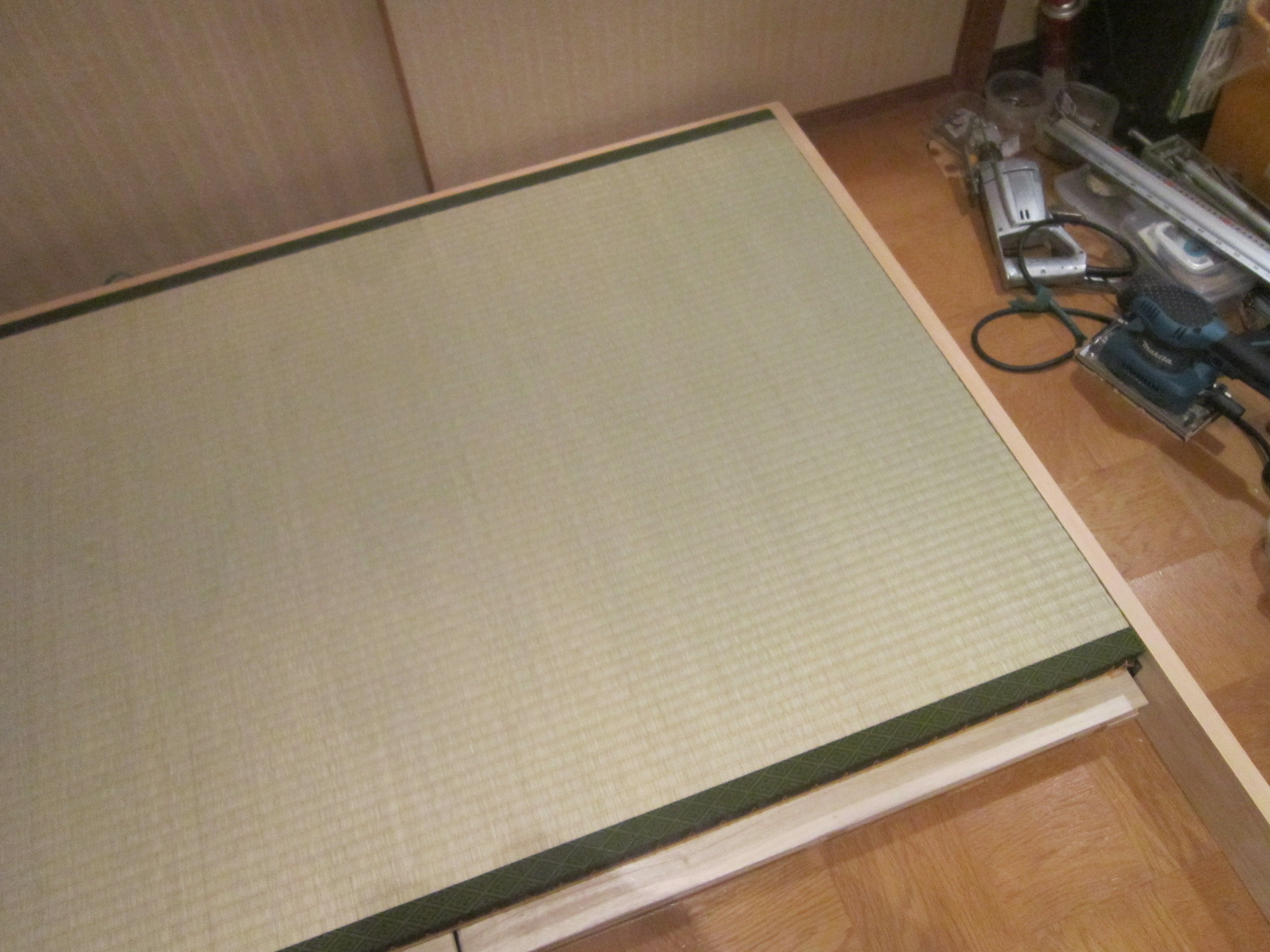

↑↑↑ が工事終了引き渡しの図ですが、ブルーシートの中はどうなっているかというと……

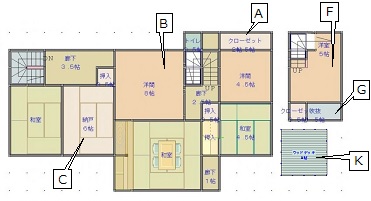

残した建物との境の壁がむきだし状態になっています。真ん中の合板は、倒した

建物との接続部で、工事中に土ぼこりが既存建物に入り込まないために養生を

しています。解体業者さんから、工事までに塞いでおいてくださいと言われていたので、

私が塞ぎました。

いずれにしても、この壁は建物の内壁なので、これを外壁用にリフォームしないと

雨風を防ぐことができないし、隣家が火事だぁ!というときに、あっという間に類焼して

しまいます。

解体工事完了から、1ヶ月経過した今、さぞかし、壁のリフォームが進んでいるだろうと

誰もが思うハズです。私も、そう思っていました。

ところが、6月4日の時点で ↑↑↑ という状況です。「なんじゃ、こりゃ」誰もがそう思ことでしょう。

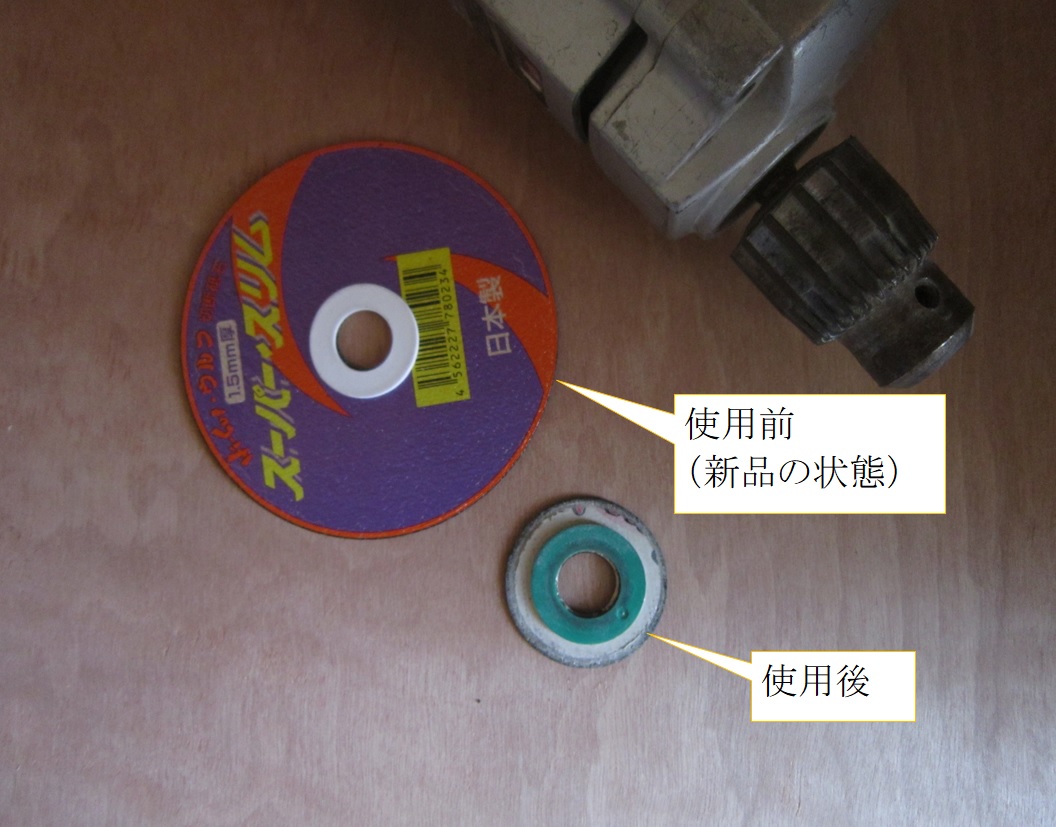

私だって、同感です。6月9日には、左下のタイル部分を

柱を立てることができるように切り取りました。ところで、わずかこれだけのタイルと

その下のモルタルを一部切っただけで

これ以上無理!というほどディスクグラインダー用の切削砥石を使い切ってしまいました。

今まで金属の切断などに使ってきましたが、目に見えて減ってしまうということはなかったので、

今回のタイル切り作業だけで、まるまる一枚を消費したことになります。それに、切りくずが

スゴイ!水をかけながらの切削作業でしたが、ディスクの回転方向は約30°の角度で

真っ白けになりました。

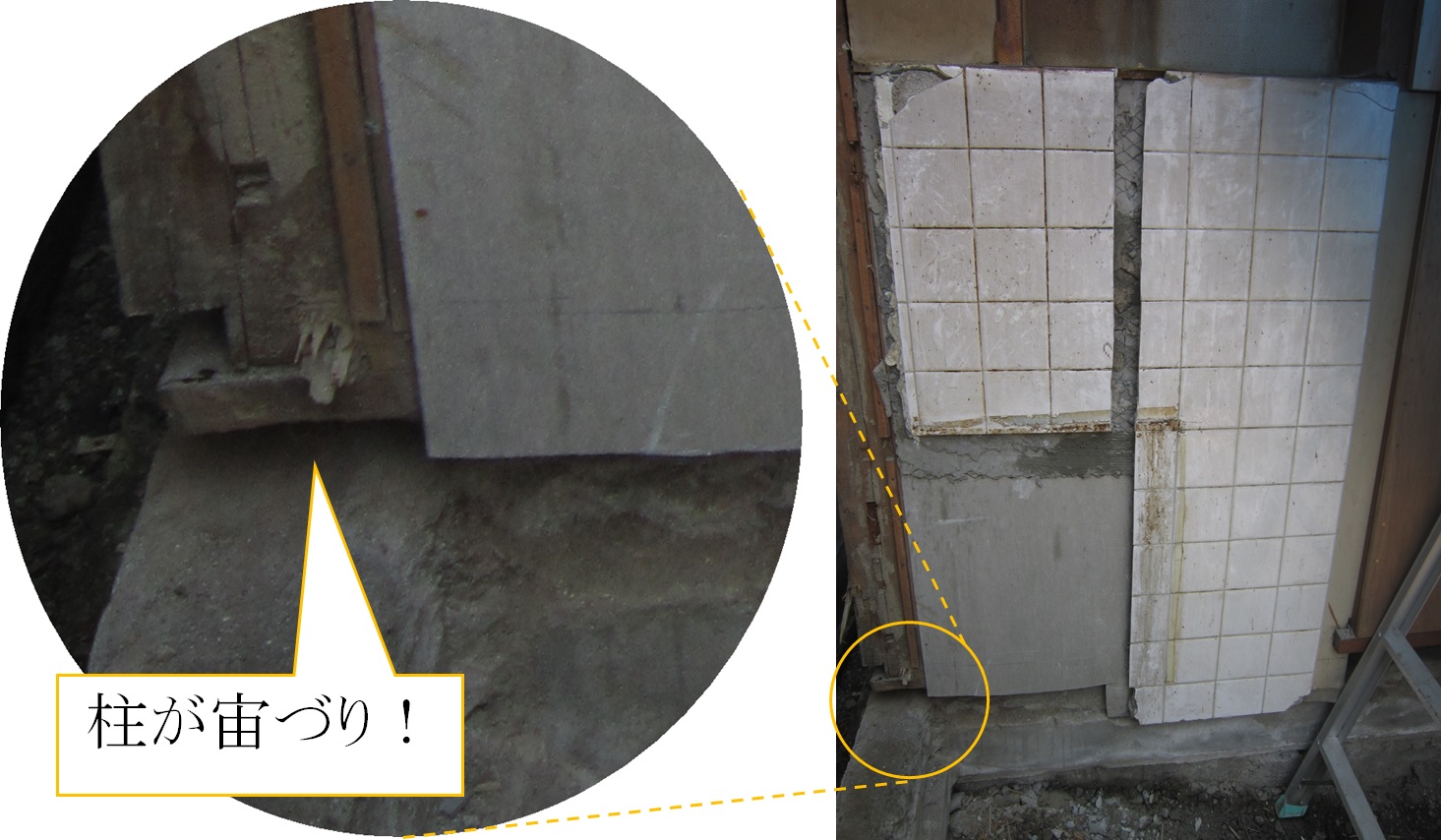

しかし、問題なのはそのようなことではなく、

柱と基礎の間が空いてる!手前の部分を取り払ってみると

シロアリ君も、噛んだら口の中で溶けるような柔らかい木が好みなようで、固い節の部分は

食べ残したみたいです。おかげで、ピンヒールだけを残して柱は立っていたみたいです。

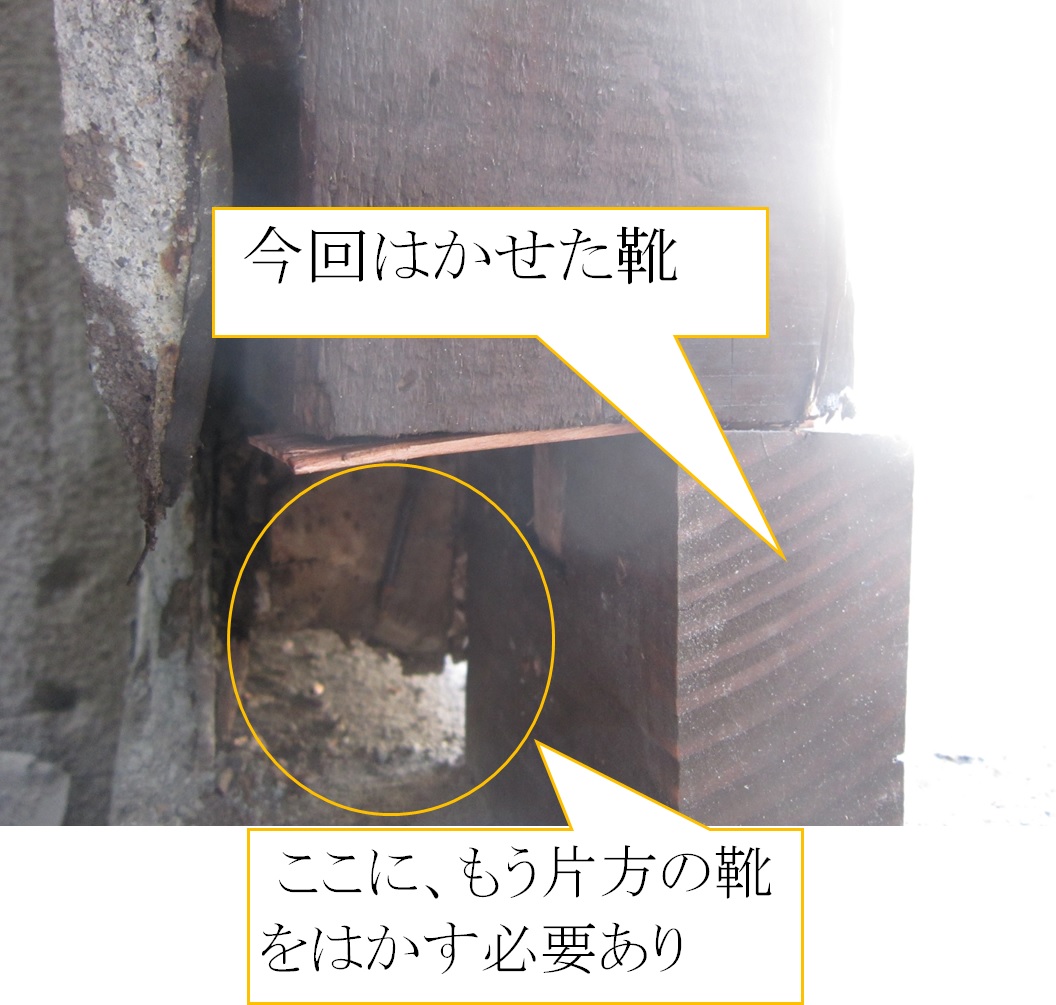

そこで、外反母趾でも痛くない靴を作りました。とりあえず片足だけ。

土台も空中浮遊状態で役を果たしていません。ところで片足だけというのは、

柱の下が二分割になっていたので、それに合わせたかっこうで、靴を二分割で

作りました。一体型の靴をつくると、どうやってはかすのだ?という問題が起きますし、

第一製作がむちゃくちゃ難しくなります。クサビのハミだした部分も処理してやらないと

いけません。それと土台も靴同様、防腐防蟻材のキシラデコールを塗ったものに

取り替えることを考えねばならないでしょう。

というわけで、今朝の壁の状況は、↓↓↓ です。次回はどこまで進んでいるでしょう。